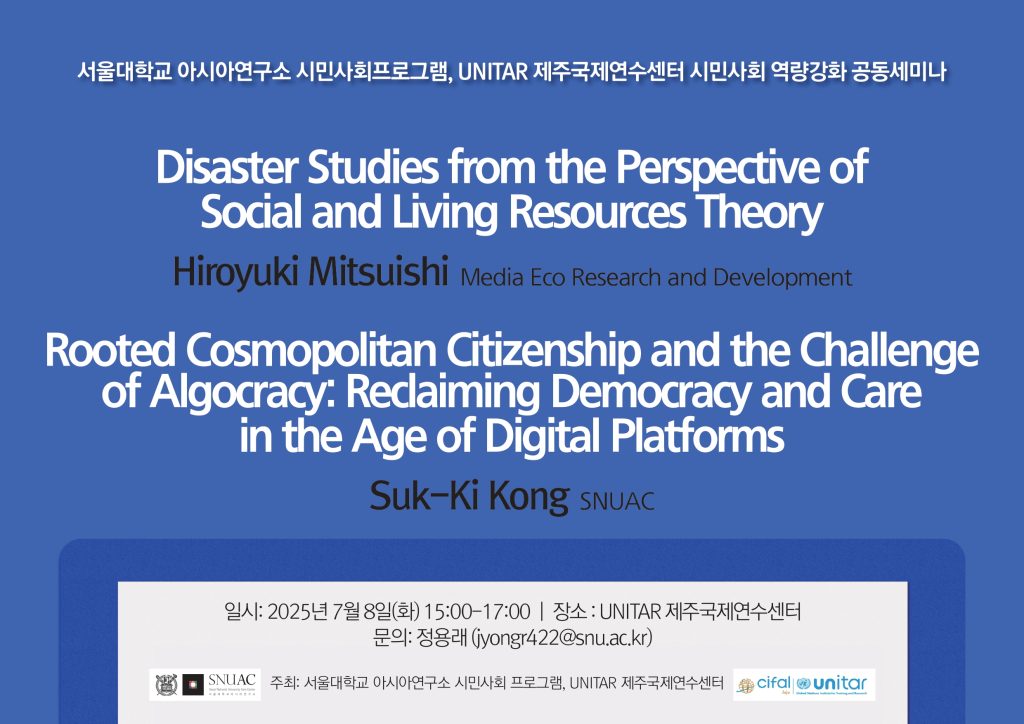

일시 및 장소: 2025년 7월 8일 오후 3-5시, 제주 UNITAR 국제연수센터

주최: 서울대학교 아시아연구소 시민사회 프로그램, 제주 UNITAR 국제연수센터

지난 7월 8일에 UNITRA 제주국제연수센터에서 서울대 아시아연구소 시민사회프로그램과 제주국제연수센터와 공동으로 ‘시민사회 역량강화 공동세미나’를 개최하였다. 이번 세미나에는 글로컬 차원에서 다양한 시민사회 주제에 대한 학술행사 및 연수 프로그램을 진행하는 제주평화센터, 제주포럼, 국제연수센터의 스탭을 대상으로 기획하였다. 디지털 혁명 및 플래폼 경제시대 돌봄과제, 알고크라시, 민주주의 위기, 기후재난을 비롯한 점증한 재난에 대한 대응전략을 모색하고 이를 통해 시민사회의 역량을 제고하는 프로그램을 함께 고민하고 토론하는 매우 유익한 시간이었다.

히로 교수의 발표는 “지진 그 자체는 재해가 아닙니다. 그것이 도시 인프라를 무너뜨릴 때 비로소 재해가 됩니다.” 그는 “21세기형 재해는 단순한 자연재해가 아니라, 인간 사회가 만들어낸 복합적 위기”라며, 이를 해결하기 위한 새로운 학문으로 ‘생활자원 이론(Social and Living Resource Theory, 이하 SLR)’에 기반한 종합재해학(Comprehensive Disaster Studies) 을 제안했다. 그는 21세기의 눈부신 발전이 재해를 더 다양하고 복합적으로 만들었다고 진단했다. 대규모 경제 활동, 환경 오염, 감염병 유행 등은 단순한 자연현상이 아닌 사회적 산물이며, ‘재해’는 단지 자연의 문제가 아니라 인간과 사회의 구조적 취약성이 빚어낸 결과라는 것이다. 예컨대 지진은 물리적 현상이지만, 그것이 재난으로 이어지는 데에는 취약한 사회 인프라, 비효율적 대응 체계, 정보의 부재 등 다양한 사회적 요소가 복합적으로 작용한다.

“재해란 인간의 삶을 유지하는 핵심 자원, 즉 ‘생활자원(SLR)’의 파괴”라고 정의했다. 따라서 종합재해학은 이러한 자원의 파괴 유형을 면밀히 분석하고, 대응하기 위한 학제 간 연구가 필요하다. 생활자원 이론에 기반한 종합재해학은 의학, 심리학, 도시공학, 사회학 등 다양한 분야의 융합을 전제로 한다. 히로 교수는 “생활자원을 중심으로 학제 간 연계를 구축하면, 재해를 더 정밀하게 예측하고 대응할 수 있다”고 설명했다. 예컨대, 1995년 한신 대지진 이후 일본에서는 자원봉사 중심의 재난 대응 모델이 주목받았다. 당시 수많은 시민들이 자발적으로 구호 활동에 참여하면서, 재난 대응은 더 이상 정부의 전유물이 아님을 보여주었다. “이후 일본 사회는 시민 주도형 재난 대응 체계를 확장해 왔으며, 이는 민주주의의 실제적 구현이기도 하다”고 말했다. 특히 NPO와 지역 공동체가 중심이 된 대응 방식은, 단순한 복구를 넘어선 사회적 회복과 연대를 이끌었다.

이번 발표의 결론은 명확했다. “21세기형 재해는 과학기술과 사회구조, 문화가 얽힌 복합 문제이며, 이에 대한 대응도 통합적이어야 한다”는 것이다. 생활자원 이론은 단순한 이론이 아니라, 실질적 정책과 대응 전략을 뒷받침하는 ‘시민사회형 실천학문’ 으로서 발전 가능성이 크다. 마지막으로 “시민들의 자율적 참여와 윤리적 판단이 재난을 줄이고, 사회를 더욱 회복력이 높게 만드는 열쇠”라며, 앞으로의 재해 대응은 ‘누가 구조하느냐’에서 ‘어떻게 함께 살아남을 것인가’로 전환되어야 한다고 강조했다.

두 번째 발표자인 아시아연구소 시민사회프로그램 공석기 박사는 ‘시민이 알고리즘을 넘어설 수 있을까’라는 화두를 던지면서 우리는 지금 알고리즘이 지배하는 ‘알고크라시(algocracy)’ 시대에 살고 있다. 디지털 플랫폼의 편리함 뒤에는 시민의 고립, 무관심, 그리고 민주주의의 퇴조가 숨어 있다고 강조했다. 이런 견지에서 그는 ‘가벼운 공동체(light community)’ 전략과 ‘풀뿌리 세계시민(rooted cosmopolitan citizenship)’이라는 대안을 제시했다. 그는 디지털 플랫폼 경제의 확산과 빅테크의 지배가 개인의 일상뿐 아니라 시민 참여와 공적 토론을 약화시켰다고 지적한다. “모든 것이 데이터화되고 알고리즘으로 제어되면서, 시민은 점점 공론장에서 배제되고, ‘전화기 속 삶(phone-bound life)’에 갇히게 된 것이다. 특히 MZ세대의 디지털 고립은 민주주의를 위협하는 구조적 문제로 부상하고 있다.

또한 그는 “돌봄(care)은 인간적인 접촉과 신뢰를 기반으로 하는 사회적 자원”이라며, 디지털 의존이 돌봄 서비스를 비인간화하고 사유화한다고 경고했다. 팬데믹 이후 사회는 더 디지털화되었지만, 그만큼 공감, 연대, 지역 공동체 기반의 돌봄 민주주의(care democracy)는 약화됐다. 대안으로 만찌니(Ezio Manzini)가 제안한 ‘가벼운 공동체(light community)’ 전략을 소개했다. 이는 “무겁고 폐쇄적인 공동체가 아닌, 유연하고 개방적이며 자발적 참여가 가능한 일상 중심의 공동체 실험”으로, 지역 기반의 생활 프로젝트(project-making)를 통해 시민의 역량을 되살리는 시도이다.

이러한 실험은 일본 가미야마의 자치학교, 한국 한강협동조합의 에코투어리즘, 대만 두란의 재택 돌봄 등에서 구체적으로 나타난다. 이들은 모두 ‘풀뿌리 세계시민’으로서, 지역에 뿌리내리면서도 열린 태도로 글로벌 문제에 대응하는 새로운 시민 주체들이다. 공석기 박사는 “지금은 빅데이터와 인공지능, 플랫폼 자본주의가 민주주의를 위협하는 알고크라시 시대”라며, 이에 맞서기 위한 ‘시민적 감수성(civility)’과 ‘감응성(hapticality)’ 회복의 필요성을 강조했다. “이웃을 보고, 타인을 듣고, 함께 고민하며 프로젝트를 만들어가는 과정 자체가 민주주의라는 것이다.” 그는 “시민이 스스로 생활을 조직하고, 공공의 감각을 회복하는 방식만이 알고크라시를 넘는 길”이라고 말하며, 디지털 기술과 물리적 공동체가 균형을 이루는 ‘하이브리드 시민사회’의 필요성을 역설했다.

토론시간에는 참석자 다수가 그 동안 사업에 매몰되어 자신은 물론 급변하는 환경에 대해 깊이 성찰하지 못하고 있음을 나누었다. 이번 세미나가 새로운 자극이 되고 논의 다양한 주제와 이슈에 대해 더욱 깊이 고민하고 함께 토론하고 관련 행사 및 사업을 기획하고 싶다고 답하였다. 향후 서울대 아시아연구소의 지역연구센터 및 주제프로그램 등이 제주국제연수센터와 제주평화센터와 더욱 긴밀한 학술연구 협력을 추진하기로 하였다.

![[CO-Lecture] Trade-Growth Dynamics in Central Asia: A Causal Analysis of International Trade and GDP Interactions](http://csp.snuac.ac.kr/wp-content/uploads/2025/12/251211_poster-500x383.png)

![[국제학술회의] 2025 SNUAC – ASPOS Joint Conference: Democracy, Community and Innovation in East Asia](http://csp.snuac.ac.kr/wp-content/uploads/2025/12/KakaoTalk_20251127_105610231-500x383.png)

![[심포지움] 2025 이주민 AI 어노테이터 미래 Symposium 연구 발표](http://csp.snuac.ac.kr/wp-content/uploads/2025/12/온라인-초청장-발표순서-변경-안성시의회-미포함-500x383.png)

![[Co-Lecture] America and China: The Dragon Challenges American Tianxia](http://csp.snuac.ac.kr/wp-content/uploads/2025/12/SNUAC-TOYO-GIC-Co-Lecture-Series-4-500x383.png)